Tutorat théorique : Charpier Ambre / Tutorat plastique : Baude Laurent

Sarah.olhbb@gmail.com

Instagram : fs28_archives

Photographe

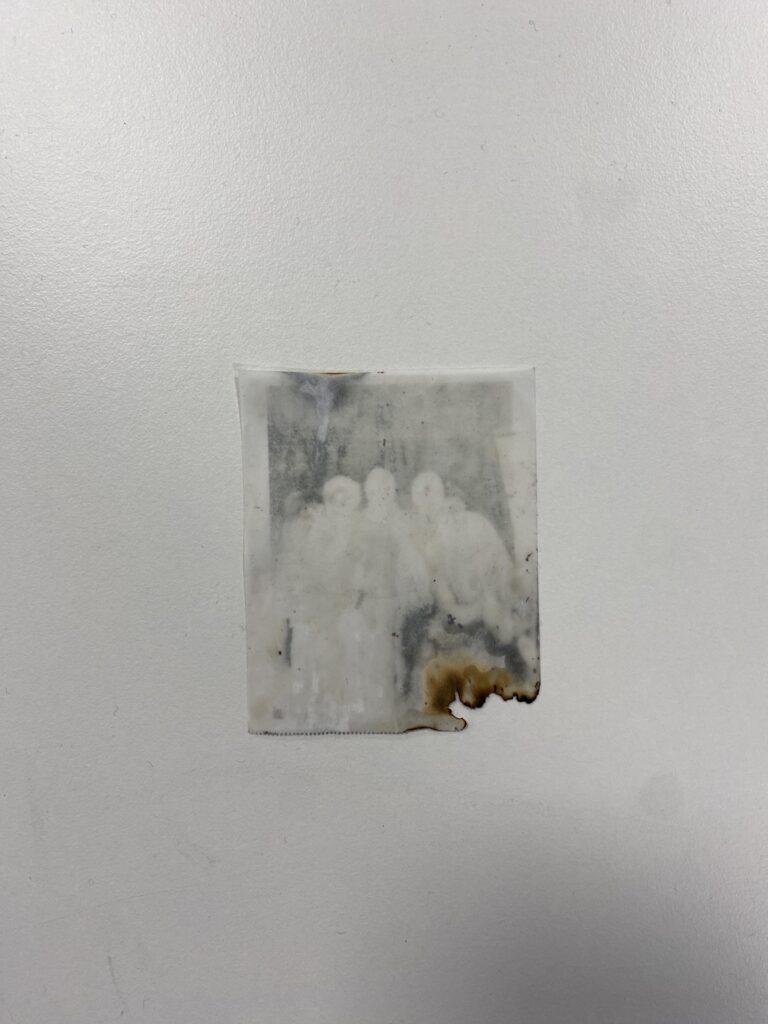

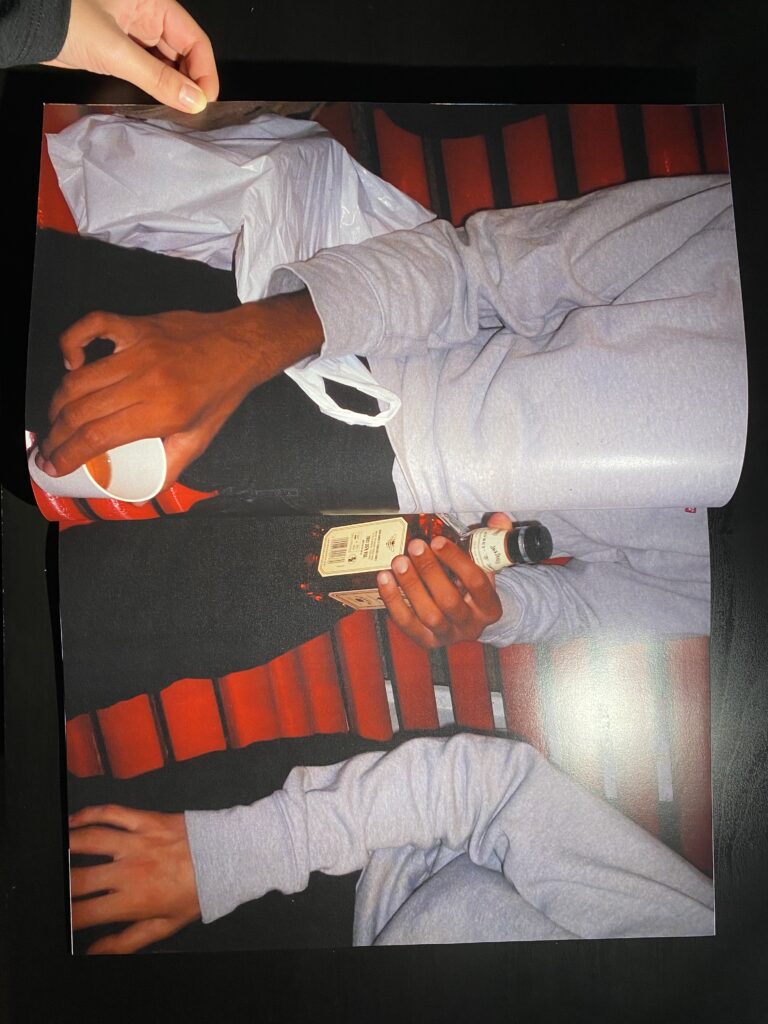

Le travail visuel, plastique et théorique de Sarah Oulahbib regarde la jeunesse comme territoire d’images, à la fois réel et imaginaire. Entre documentaire et mise en scène, ses photographies, vidéos et installations tracent les contours d’un âge traversé par l’intensité, la fragilité et l’excès. Depuis 2021, elle capture des fragments de vie, des gestes suspendus, des moments où l’insouciance côtoie le chaos, autant d’instants qui incarnent le besoin de retenir le présent et de conjurer l’oubli. Sa pratique interroge la manière dont l’image participe à la construction du mythe de la jeunesse : comment elle la façonne, la désire et la consomme. Sarah Oulahbib construit un espace d’observation et de projection où s’entremêlent les dimensions collectives et introspectives de cet âge, en regardant notamment à la manière dont la visualité de la jeunesse s’inscrivent dans le flux constant des images circulant sur les écrans.

Issue d’une génération nourrie d’images, Sarah Oulahbib inscrit sa démarche dans une culture visuelle hybride, influencée par des films tels que Kids et Clueless, les séries Skins ou Freaks & Geeks, ainsi que les univers photographiques de Larry Clark, Ryan McGinley ou encore Petra Collins. Cet héritage, mêlé à l’esthétique des clips, de la mode et des réseaux sociaux, compose un corpus visuel où la jeunesse est stylisée, sexualisée, romantisée, jusqu’à devenir un produit culturel. Son travail plastique et de recherche propose alors une relecture critique de ces visualités contemporaines : il ne s’agit pas seulement de représenter la jeunesse, mais d’en révéler les codes, les mythes et les contradictions.

Sa recherche théorique s’appuie sur des textes clés tels que Teenage: The Prehistory of Youth (Jon Savage, 2008) et The Fourth Sex: Adolescent Extremes (Raf Simons, 2012), qui nourrissent sa réflexion sur la jeunesse comme construction sociale, médiatique et esthétique.Son mémoire interroge ainsi les “visualités” de la jeunesse contemporaine, par quels procédés par lesquelles elle est représentée et comment elle modèle son identité individuelle et collective à travers les images qu’elle produit, consomme et diffuse. Il discute de l’idée que les modes de représentation de la jeunesse et ces médiums sont largement influencés par la culture médiatique contemporaine, qu’elle est la somme des représentations passées, ses imaginaires, et les possibilités offertes par les techniques actuelles.